김누리의 독일식 교육 찬양에 대한 비판: 독일에서는 아이의 진로를 10세 때 벌써 결정한다; 대학 간판이 평생의 커리어를 결정하는 일본보다 더 잔인한 셈; 독일 젊은이들은 왜 대학으로 몰려들까?

초등학교에서 학년 진급시 매번 담임교사가 바뀌는 한국과 달리 독일에서는 한 교사가 같은 학급의 아이들과 최소 4-5년을 함께한다. 교사들은 부모들보다 더 자세히 아이들의 학교시간을 지켜봐왔고, 부모는 아이 진로에 대한 교사의 의견을 대부분 받아들인다. 독일 부모들은 교사가 아이에 대해 잘 알고 있다는 것을 알고 있기 때문이다. 한국처럼 입시지옥도 아니고, 직종별 임금격차도 크지 않기 때문에 교사가 '이 아이는 대학에 굳이 어울리지 않는 학생'이라고 해도 난리나는 사회가 아니다.[2]

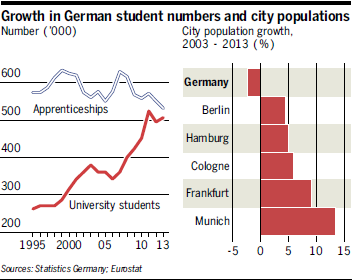

얼마 전 글에서 독일 젊은이들이 대학과 도시로 몰려들고 있다는 이야기를 썼습니다만, 수치적으로 드러나는 몇 가지 문제를 추가로 살펴보겠습니다.

독일의 대학 진학률

우선 지난 글의 대학 선호도 이야기를 잠깐 다시 가져와 보겠습니다.

최근 독일에서는 대학에 진학하는 학생 수가 크게 늘고 있습니다. 반면 도제 시스템을 선택하는 젊은이들은 점점 줄어들고 있는 추세입니다.(아래 그래프 참조)

2005년에는 18%만 대학에 가고 도 제 시스템으로는 37%가 편입되었습니다. 하지만 2013년에 대학 진학률은 25%로 증가한 반면 도제교육 선택 비중은 35%로 하락하고 있습니다.(김나지움 재학생 기준으로 대학 진학률이 40%까지 올랐다는 보도도 있습니다.) 극심한 고령화로 청소년의 절대 수가 줄다 보니 도제교육 비중 하락이 2%에 그치고 있지만 그 수는 제법 줄어들고 있는 것 같습니다.

어떻게 보면 독일 젊은이들도 대학 졸업장이 요구되는 화이트 칼러 직업을 선호하는 경향이 커지고 있는 것 같습니다.

* 독일 대학생 수와 도제 프로그램 참여자 수(좌), 인구변화 추이(우)

물론 이런 경향에도 불구하고 독일은 전통적으로 대학 진학률이 높은 나라는 아니었습니다. 아래 세대별 대학 졸업 인구 비율을 보면 독일은 비교 국가 중 세대별 대학 졸업자 비중 차이가 가장 낮으며 그 수준 또한 낮은 편입니다.

그러나 위 그래프에서 볼 수 있듯이 독일의 대학 선호 추세는 최근 들어 강해지는 것 같습니다.

* 주요 국가의 세대별 대학 졸업자 비율

학력별 소득격차와 빈곤률

개인적으로는 독일 젊은이들이 대학을 선호하게 된 가장 중요한 이유는 학력별 소득 격차와 안정성이 아닐까 합니다.

독일의 학력별 임금차는 결코 작은 수준이 아닙니다.

독일 저소득 가정의 아이들이 한국으로 치면 초등학교 3학년을 전후로 결정되는 김나지움-대학 트랙과 직업교육의 결정과정에서 불리한 처지이다 보니 낮은 학력과 낮은 임금의 악순환이 나타나는 면이 있습니다.

* OECD가 조사한 주요 국가의 학력별 임금 차이(2011년): 100은 고등학교 졸업자 기준으로 전문대 이상의 졸업자의 임금이 고졸에 비해 얼마나 많은 지가 100 이상의 값이고 100이하는 고등학교 중퇴자 이하 학력의 임금으로 독일, 미국, 영국 등은 OECD 평균 이상이며 북유럽이나 스페인 호주 등은 평균 이하입니다.

독일 교육에 비판적 사람들은 독일의 무상에 가까운 대학 등록금이 중산층에 세금을 몰아주는 역진성이 있다는 말을 할 정도입니다.

물론 사회복지망이 비교적 잘 구축되어 있는 독일이기에 임금의 차이가 사회복지망을 통해 어느 정도는 해소될 가능성이 큽니다.

하지만 아래 자료에서 보이듯이 독일의 직업 형태에 따른 빈곤율을 보면 독일의 또 다른 현실이 나타납니다.

주로 저학력자일 가능성이 높은 실업자의 빈곤율을 보면 독일은 45%를 넘고 있습니다.

* 일자리에 따른 빈곤율

또한 빈곤에 노출되어 있는 독일의 고용인구도 최근들어 크게 증가하였습니다.

* 빈곤과 사회적 배척 위험에 처한 고용인구 비중

독일 젊은이들이 대학을 선호하는 현상은 어찌 보면 상대적 고임금과 직업 안정성을 위한 자연스런 행태로 보입니다.

학력의 대물림 고착화

한편 독일의 학력격차는 소득 차이와 함께 학력의 대물림 고착화라는 또 다른 문제를 낳고 있습니다.

아래 OECD 통계는 부모 학력에 따른 자식들의 문해율을 비교하고 있습니다. 여기서 독일은 미국 다음으로 부모 학력에 따른 학생들의 문해율 간극이 벌어져 있습니다.

* 부모 학력별 자식들의 문해율 편차: 왼쪽은 부모 중 최소 한 명이 대졸인 경우, 최소 한 명이 고졸인 경우, 둘 다 고졸 미만인 경우의 분포로 독일은 미국과 비슷하게 큰 차이를 보이고 있습니다. 오른쪽은 성인의 학력별 문해율 차이로 독일은 미국 다음으로 큰 차이를 보이고 있습니다.

http://www.oecd.org/site/piaac/Skills%20volume%201%20(eng)--full%20v12--eBook%20(04%2011%202013).pdf

문제 해결능력을 보면 여기서도 독일은 낮은 학력의 부모를 둔 아이들의 문제 해결 능력이 다른 국가에 비해 낮습니다.

* 부모 학력에 따른 아이들의 문제 해결 능력 비교: 부모 모두 고졸 미만인 경우(좌), 부모 중 최소 한 명이 대졸인 경우(우) - 부모 모두 고졸 미만인 독일 학생들의 문제 해결 능력은 비교국가 중 매우 낮은 수준입니다.

* 독일과 미국, 프랑스, 벨기에, 룩셈부르크, 뉴질랜드 등은 부모의 배경이 자식들의 학업성취(15세 PISA 점수)에 큰 영향을 미치고 있지만 핀란드, 이스라엘은 그 영향이 상대적으로 작습니다.

부모 학력이 자식에게 주는 효과를 종합적으로 그려보면 아래 산점도와 같습니다. X축이 문해율이고 Y축이 부모 학력에 따른 문해율 효과입니다.

4사분면이 가장 이상적인데 여기에 속한 나라들은 문해율이 높으면서 동시에 부모 학력에 따른 효과는 낮은 나라라고 할 수 있습니다.

일본, 노르웨이, 스웨덴, 네덜란드, 캐나다가 4사분면에 속해 있습니다.

그다음으로 긍정적인 곳은 1사분면(문해율은 높으나 부모 영향도 있는), 3사분면(평균은 낮으나 부모 영향은 낮은)일 것입니다.

가장 문제는 2사분면으로 문해율 평균도 낮은데 부모에 따른 격차도 심한 나라입니다. 이태리, 프랑스, 미국, 독일이 여기에 속해 있습니다.

독일의 교육 시스템이 가지고 있는 또 다른 면을 보여주는 것 같습니다.

* 부모 학력이 자식의 문해율에 미치는 효과 비교

독일 교육제도의 세대 간 학력 고착화 현상을 보여주는 다른 자료로는 아래 그림이 있습니다.

아래 그림은 교육의 세대 간 이동성을 보여주고 있는데 독일은 3사분면에 속해있어 부모 세대의 교육수준을 뛰어넘을 확률이 낮은 군에 속해있습니다. 즉 교육의 대물림이 큰 편이라고 할 수 있습니다.(좋은 자료를 알려주신 keeper365님께 감사말씀 드립니다.)

* 교육의 세대 간 이동성: 부모 세대 보다 더 높은 교육을 받는 정도를 측정. 세로축은 부모에 비해 학력 수준이 높아지는 비율, 가로축은 부모가 대학을 다닌 경우와 그렇지 않은 경우 대비 자녀의 대학 진학률 비교

http://oecdeducationtoday.blogspot.fr/2015/01/who-enjoys-opportunity-to-be-better.html

마지막으로 독일 교육의 성과를 PISA로 추정해 보면 수학, 과학, 독해 부분에서 10위권을 유지하고 있습니다. 점수가 전부는 아니지만 무섭게 점수가 상승하고 있는 베트남과 비슷한 점수대입니다.

* 2012년 PISA 점수

결론을 대신하며

독일 교육에 문외한인 비전문가가 몇 가지 통계로 독일 교육 시스템을 평가하기는 무리라고 생각합니다.

그러나 이런 한계에도 불구하고 독일 젊은이들이 처한 높은 임금과 직업의 안정성에 대한 고민들을 엿볼 수는 있지 않을까 합니다.

또한 독일 젊은이들의 대학 선호를 비단 독일에 한정된 현상으로 봐야 할까 하는 의문도 남습니다.

특히 최근의 일자리 구성이 근본적으로 바뀌고 있는 현상이 주요 선진 공업국에서 나타나고 있는 것은 아닐까 하는 추론도 해봅니다. 이에 대해서는 미국 편에서 더 논의해 보겠습니다.

부족한 글 읽어 주셔서 감사합니다.

Comments

Post a Comment